Folco de

Baroncelli écrivain et manadier camarguais

En cette période de vacances sous le soleil, nous

allons évoquer la Camargue. Terre de sel, de marais, de mirages, blanche, bleue, verte,

mauve, femme entre les bras du Rhône. Blanche comme ses chevaux, noire comme ses

taureaux aux gracieuses cornes en lyre. Un rivage en perpétuel divagation. On

suppose actuellement que le bord de mer a pu être très en avant du village des

Saintes Maries de la Mer, au temps des Romains, au vu des traces trouvées en

mer.

Les Normands

y venaient hiverner au 9ème et 10ème siècle. Les hommes

ont mis plusieurs siècles pour dompter ses marais, ses moustiques et le

paludisme. Nous ne savons pas ce que nous réserve le réchauffement climatique,

mais depuis quelques années, la mer remonte discrètement à l’assaut des digues,

des plages, des épis de rochers…. A la fin du 19ème siècle, certains

diront que des gens comme Folco de Baroncelli ont « inventé » ou

« réinventé » la Camargue.

Nous, nous dirons qu’ils ont réveillé ce territoire, lui redonnant une

âme, un passé et surtout un présent.

Les Normands

y venaient hiverner au 9ème et 10ème siècle. Les hommes

ont mis plusieurs siècles pour dompter ses marais, ses moustiques et le

paludisme. Nous ne savons pas ce que nous réserve le réchauffement climatique,

mais depuis quelques années, la mer remonte discrètement à l’assaut des digues,

des plages, des épis de rochers…. A la fin du 19ème siècle, certains

diront que des gens comme Folco de Baroncelli ont « inventé » ou

« réinventé » la Camargue.

Nous, nous dirons qu’ils ont réveillé ce territoire, lui redonnant une

âme, un passé et surtout un présent.

L’insula

camarigas apparaît dans les archives à la date de 920, puis en 923

« insula camaricas ». Au fil du 10ème siècle, le nom comme partout

ailleurs fluctue en camargis, camargas. En langue d’oil c’est-à-dire en

français, nous la retrouvons en 1687 sous le nom de Camargue et Camargo en

langue d’oc, langue de chez nous. D’où vient ce nom ? Peut-être de

l’occupation romaine, un domaine appartenant à Annius Camars de la famille des

Annia, famille riche et importante à Arles.. Peut-être origines plus anciennes,

plusieurs villes ou villages autour de la Méditerranée se nommaient

primitivement camarica…. Sommes-nous en présence d’une communauté linguistique

précédant l’arrivée des peuples indo-européens, donc bien avant les

Romains ? Sans parler des légendaires Hercule et Jupiter dans la plaine de Crau !! Frédéric

Mistral nous donne une étymologie plus pertinente : camp marca

c’est-à-dire champ frontière, marca terme militaire qui désignait celui qui

veille aux marches c’est-à-dire aux frontières du royaume. A creuser ! (in

Trésor dou Felibrige).

|

| Maria Maddalaena Portineri Baroncelli (+1456) Metropolitan Muséeu Hans Memling Bruges |

|

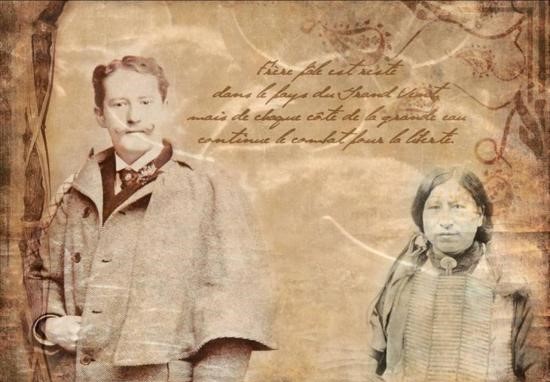

| Folco et sa soeur Marie-Thérèse - Francine Chabrier saint-mémoire.free.fr |

Sa famille parle le provençal, la langue du peuple.

Ses premiers contacts avec les taureaux remontent au château de Bellecôte à

Boulliargues près de Nîmes chez sa grand-mère. Une famille bien ancrée dans

notre Sud. Douze ou quatorze naissances selon les généalogistes, mais seulement

neuf frères et sœurs dont Folco survivront à la toute petite enfance.

Sa famille parle le provençal, la langue du peuple.

Ses premiers contacts avec les taureaux remontent au château de Bellecôte à

Boulliargues près de Nîmes chez sa grand-mère. Une famille bien ancrée dans

notre Sud. Douze ou quatorze naissances selon les généalogistes, mais seulement

neuf frères et sœurs dont Folco survivront à la toute petite enfance.

Folco fait ses études à Avignon et Nîmes. Il y

rencontre Frédéric Mistral, Roumanille. Ecrivain, il publie en 1890 son premier

livre en provençal Babali et devient co-directeur du journal l’Aïoli avec

Mistral. Autres productions « Lou Roustan d’amour » , des poèmes

« Blad de Luno » (Blé de lune souvenir de ses amours avec Jeanne de

Flandreysi) , « Le Taureau » en 1924, « Sous la tiare

d’Avignon »…des poésies surtout…

Il monte sa première manade en 1895,

la Manado Santenco aux Saintes-Maries de la Mer. Il épouse Henriette Constantin, (1877-1936), fille d’un riche propriétaire-marchand de vin de Châteauneuf

du Pape et ils auront trois filles : Nerto mariée avec Gaston Bonis,

Maguelonne-Marie-Jacobée qui épousera Etienne de Montgolfier et Frédérique dite

Riquette épouse d’Henri Aubanel, manadier.

Il monte sa première manade en 1895,

la Manado Santenco aux Saintes-Maries de la Mer. Il épouse Henriette Constantin, (1877-1936), fille d’un riche propriétaire-marchand de vin de Châteauneuf

du Pape et ils auront trois filles : Nerto mariée avec Gaston Bonis,

Maguelonne-Marie-Jacobée qui épousera Etienne de Montgolfier et Frédérique dite

Riquette épouse d’Henri Aubanel, manadier. En juillet 1899 il s’installe définitivement sur la route du Sauvage en Camargue au mas de l’Amarée, d’abord locataire de monsieur Allègre. Il est devenu le « Marquis – Lou Marques » et va vouer sa vie à la Camargue. Son ami Mistral lui dira devant tant de passion « je te confie la Camargue ».

Folco veut sauver la Camargue, tout comme Mistral a fait pour la langue provençale et l’habillement des Arlésiennes. Dès 1920 il lance l’idée d’un Parc National. Il faut que ce territoire vive, avec de vrais gens et non un musée pour touristes. A la fin de sa vie il dira : « J'ai voué ma vie à un idéal: la Provence, et je n'ai embrassé mon métier que pour mieux servir cet idéal, pour me trouver plus près du peuple provençal, pour mieux arriver jusqu'à son coeur et pour mieux l'aider à sauver son passé de gloire, sa langue et ses coutumes."

Sa femme supporte mal le climat

camarguais et leur vie commune sera épisodique. A

cette époque, c’est une région insalubre, un bout de terre avec un horizon à

perte de vue, plat, un pays ouvert au mistral glacial en hiver et où les moustiques

pullulent et les marécages empestent. Un pays pauvre pour des pauvres qui

s’échinent au travail pour trois fois rien. Les digues ont à peine trente ans,

et les inondations sont encore fréquentes.

Mais Folco est un romantique, un imaginatif à la mode du 19ème siècle. Chevalier-cavalier, militant écologiste avant l’heure, protecteur des animaux et de la nature, des minorités proches ou lointaines, tel apparaît Folco avec le recul du temps. Destinée insolite pour cet aristocrate qui se fera paysan et que les témoignages décrivent comme un grand humaniste, généreux. Homme compliqué que défendra la corrida au nom des traditions.

Mais Folco est un romantique, un imaginatif à la mode du 19ème siècle. Chevalier-cavalier, militant écologiste avant l’heure, protecteur des animaux et de la nature, des minorités proches ou lointaines, tel apparaît Folco avec le recul du temps. Destinée insolite pour cet aristocrate qui se fera paysan et que les témoignages décrivent comme un grand humaniste, généreux. Homme compliqué que défendra la corrida au nom des traditions.

Robert

Zaretsky, professeur de littérature française aux Etats-Unis n’est pas tendre avec lui : « poète médiocre devenu

manadier, révolutionnaire indécis devenu homme de spectacle, régionaliste mué

en bricoleur de l'histoire et du folklore camarguais, Baroncelli a participé à

la création de la France moderne ». Rancunier Robert face à un Folco qui n'aime pas ce que sont devenus les Indiens d'Amérique ? L'époque de Baroncelli en Europe comme aux USA est malheureusement colonialiste, nationaliste, antisémite, raciste, mais aussi avide de rencontres, de monde d'ailleurs. Rappelons nous la place faite aux Africains lors de l'exposition universelle, l'affaire Dreyfus chez nous, les Italiens pourchassés à Aigues-Mortes..... Il est certain que le Marquis dénotait dans son milieu, même s'il n'est pas allé au fond des choses et de ses principes.

A l’occasion d’un spectacle de la troupe américaine il

rencontre Buffalo Bill à Nîmes. Auparavant il avait déjà noué des liens

d’amitié avec Joe Hamman en 1905, notre cowboy français. Joe découvre les

Etats-Unis en 1904 ainsi que les Wild West Shows de Buffalo Bill. De retour en

France avec le Marquis et le réalisateur Jean Durand ils feront de la Camargue

le paysage de leurs westerns, le « western-camembert ou

bouillabaisse », très à la mode. Souvent tournés avec trois fois rien. Des

japonais de passage feront des indiens tout à fait plausibles. La mise en scène

sent la patte de Folco et va influencer longtemps les camarguais.

Le 8 août 1905 la troupe du Buffalo Bill Wild West est

en France, en Avignon, en Courtine. Pendant 3 années, dans un périple de

63 000 miles en Europe, la troupe va sillonner les routes avec le

spectacle « La Prairie aux Palaces ». Les gardians vont participer

avec les Indiens et les cowboys aux spectacles de Buffalo Bill.

|

| Baroncelli portant la coiffe sacrée |

Folco écrira sur l’air d’une Ghost dance Lakota (danse

des Esprits) la ballade du Soulomié Rouge issue de ses poèmes de Blad de Luno.

Il pense avoir été indien dans une autre vie et que « son cœur est resté

rouge ». (octobre 1905). Ses amis indiens l’avaient surnommé

« l’oiseau fidèle ». Il se sent plus proche de la culture indienne

qu’américaine. Toujours les minorités à défendre !! On ne sait pas si les

massacres des bisons l’indiffèrent, mais il s’insurge contre la destruction du

mode de vie des Indiens, le manque de respect fait à leurs croyances.

Lors des orages cévenols de septembre 1907, une partie

de sa manade est noyée. Il a 37 ans. L’année suivante lors du tournage de

« Mireille », il tombe éperdument amoureux de Jeanne de Flandreysy,

véritable égérie provençale. Jeanne est très belle mais très indépendante et

leur relation fut brève, mais leur amitié fut solide, jusqu’à la mort de Folco.

Jeanne de Fandreysy Musée de Valence- expo Avignon 10-2012

|

| 1930 |

Le cheval et le taureau camarguais ne sont pas nés fin 19ème. Le cheval camarguais est probablement un cheval indigène, totalement adapté au milieu et à son travail. Ses origines arabes ou asiatiques n’ont pas à ce jour été prouvées. Les phéniciens, les romains le décrivent. Cheval de bât puis de guerre chez les romains. Sa petite taille lui évite les tournois et les guerres du Moyen-Age sous les lourdes armures. Au 12ème siècle les propriétaires terriens d’Arles en vendent 300 à Raymond Bérenger comte de Provence pour ses guerres, essentiellement comme animaux de transport. La confrérie des gardians est fondée vers 1512. Au 16ème siècle on compte environ 4000 juments et 16000 « boeufs » d’après l’évêque de Senez Quiquéran de Beaujeu.

« Il s’en trouve parmi les nôtres, lesquels avec

toute leur mauvaise mine, sont pourtant légers, si prompts et ont tant de

fougue et de courage et sont de si longue haleine qu’à force de travailler, ils

font quasi périr, ceux qui les montent !… C’est une erreur populaire

d’estimer nos chevaux de moindre valeur… peu sujets à maladies, ils se soignent

avec moins de perte et de frais »

(In Quiquéran de Beaujeu, Les Fleurs de la Camargue).

Le roi Louis XIII va essayer de faire

grandir nos camarguais en les croisant avec de étalons normands et limousins.

En vain car inadaptés à notre région. Plus tard Colbert va faire un autre essai

sans succès durable. Sous le roi Louis XIV, 200 chevaux camarguais forment la

cavalerie de Jean Laporte, apportant un renfort aux camisards protestants des

Cévennes. Agilité, robustesse, appétit d’oiseau… Au 18ème siècle les

chevaux camargue sont interdits de sortir du territoire d’Arles. Ils sont

utilisés pour le foulage des céréales, comme monture et comme animaux de trait

ou de bât. Les plus vieux éventuellement labourent ou traînent des charrettes.

La nature des sols camarguais nécessite l’emploi de chevaux de petite taille et

robustes.

1729, premiers dépôts d’étalons dans notre

région, dix ans plus tard, au dépôt d’Arles on compte 24 étalons camarguais.

Les manades vont pouvoir commencer à exister.

Les administrateurs des haras découvrent « la

sobriété, la légèreté et la vitesse des chevaux de Camargue, leur aptitude à

traverser de grands espaces de terrains fangeux, ou entièrement inondés, la

facilité avec laquelle ils supportent la mauvaise nourriture, la rigueur des

saisons, la froideur des nuits et le défaut d'abri »,

ils les proposent pour la chasse, ou la course. Encore des tentatives de

croisement sous Louis XV, puis sous l’empereur Napoléon pour en faire un cheval

de guerre, mais les chevaux indigènes supportent mieux les hivers, le manque

de soins et de nourriture que les chevaux de « race ».

A partir de 1806, le déclin de la race

camarguaise est enclenché. Inondations de 1789 et 1791 qui amènent des

maladies, les réquisitions napoléoniennes qui incitent les propriétaires à

n’avoir que des chevaux impropres aux réquisitions, la destruction des

pâturages, des bois….Les paysans n’ont plus besoin du petit cheval pour fouler

les grains, la mécanique le remplace. Les juments camarguaises sont saillies par

des ânes et leurs petits mulets sont employés pour les travaux agricoles, en particulier dans les vignes. En

1847 le sous-préfet d’Arles mentionne l’existence malgré tout de 3 à 4000

chevaux dans l’ »île de Camargue ».

Nous voyons au travers de l’élevage des chevaux

camargue que la Camargue n’a pas été « inventée » par Folco et ses

amis.

|

| Folco de Baroncelli devant le Simbèu |

Le peintre Paul Hermann dessine à la demande de Folco en 1924 la croix camarguaise symbole de la Nation Gardiane. La première est réalisée par Joseph Barbanson, forgeron aux Saintes-Maries de la Mer. Elle sera inaugurée le 7 juillet 1926 sur un terre–plein de l’ancienne sortie sud-est du village. Croix chrétienne pour la foi, cœur pour l’amour et la charité, une ancre marine en honneur aux gens de mer pour symboliser l’espérance et les trois tridents en honneur aux gardians et à l’âme camarguaise. La croix originelle sera transférée au pont du Mort à l’entrée du village sur la route d’Aigues-Mortes

Les

codes vestimentaires des gardians : ils portent le pantalon en peau de

taupe, gris-bleu, marron, beige, parfois noir. La chemise à base de dessins

provençaux colorés, fantaisie dans un costume un peu sombre. Pour le soir et

les événements officiels, la veste de velours noir doublé de rouge.

L’indispensable chapeau noir en feutre mou, qui ne devait absolument pas

ressembler à un chapeau de cowboy… Le trident, outil, symbole de toute une

tradition agro-pastorale du delta du Rhône. En fer, un manche de 2 mètres 50,

pour conduire les taureaux, calmer les plus hargneux.

Les

codes vestimentaires des gardians : ils portent le pantalon en peau de

taupe, gris-bleu, marron, beige, parfois noir. La chemise à base de dessins

provençaux colorés, fantaisie dans un costume un peu sombre. Pour le soir et

les événements officiels, la veste de velours noir doublé de rouge.

L’indispensable chapeau noir en feutre mou, qui ne devait absolument pas

ressembler à un chapeau de cowboy… Le trident, outil, symbole de toute une

tradition agro-pastorale du delta du Rhône. En fer, un manche de 2 mètres 50,

pour conduire les taureaux, calmer les plus hargneux.

La selle du gardian est très

particulière, faite pour rester longtemps sur son cheval. Elle est artisanale,

faite sur mesure, pèse jusqu’à 15 kg. Elle a été copiée maintes fois. Les

archives la mentionnent en 1690 pour la première fois.

Mais en 1930, à nouveau des

problèmes financiers s’accumulent et Folco doit quitter son mas de l’Amarée. Les

Saintois lui offrent un terrain sur lequel il construit le mas du Simbèu (le

Symbole) et le 1er octobre 1931 il emménage. Le simbèu est aussi

dans la manade le taureau à clochette, sorte de vétéran qui calme les autres

bêtes, qui les conduit dans les déplacements.

Dans ces années-là, un projet d’assèchement de l’étang

du Vaccarès le fait bondir. Il va se battre pour sa Camargue avec un premier

projet d’une réserve de protection. Il s’engage et témoigne pour le maire

communiste des Saintes-Maries Esprit Pioch déclaré inéligible en 1938. Il prend

parti pour les Républicains espagnols lors de la guerre d’Espagne. Folco de

Baroncelli s’insurge contre l’agression des Boers, défend les vignerons du

Languedoc … Un de ses traits de caractère réside dans ses prises de position en

faveur des minorités opprimées. Tournant le dos à une culture de caste.

Peut-être avec un manque de diplomatie qui choque les

« bien-pensants ».

Et toujours sa chère Camargue : en 1940 il

proteste avec véhémence auprès de Daladier après des manœuvres de tirs d’avions

dans l’étang du Vaccarès.

|

| Pèlerinage bénédiction de la mer - la barque des reliques des deux saintes |

A sa demande, Monseigneur Roques archevêque d’Aix en

Provence autorise sans enthousiasme que la statue de Sara patronne des gitans

soit amenée jusqu’à la mer, la première fois le 25 mai 1935. Il faudra attendre

1953 pour que les prêtres participent à cette procession. Pourtant une

tradition qui se perd dans la nuit des temps.

|

| Sara portée par les gitans |

Un culte se répandit très rapidement bien avant le 12ème

siècle. La célébration des saintes est fixée en 1343 au 25 mai et au 22

octobre. On découvre les reliques des saintes vers 1448 dans des fouilles sous

l’autel de l’église du village grâce au roi René de Provence. On lui doit la

crypte sous le bâtiment où les gitans étaient autorisés à prier Sara leur

patronne. Les reliques sont placées dans une chasse installée dans la chapelle

haute de l’église. Depuis cette date, elles sont descendues chaque 24 mai et portées jusqu'à la mer.

En 1892 le chemin de fer vient jusqu’aux Saintes. Le

pèlerinage va connaitre un retentissement fulgurant. Toute la Provence y vient,

en train, en charrette, en carriole. Les gitans ne peuvent pas pénétrer dans

l’église, seule une porte dérobée leur permet d’entrer dans la crypte pour leur

rendez-vous avec Sara-la-Khali.

Dès 1904 la Nation Gardiane participera aux

processions, chevaux blancs, Arlésiennes, gardians en costumes. A partir de

1935 le pèlerinage prend enfin un caractère officiel.

|

| Image rare : dans l'église des Saintes-Maries, la barque des Saintes descendues de la chapelle haute -sept 2017 photo perso |

Quelques mots de Laurence Pioch, petite-fille de

Esprit Pioch

« Mon grand-père Esprit PIOCH était un homme qui aimait sa terre, son pays

"Les Saintes Maries de la Mer" et la Camargue. Il a toujours œuvré

dans ce sens et n'a tiré aucun profit de tout ce qui a pu être réalisé sous son

mandat de Maire!

Ce que l'on

peut retenir de lui, c'est que c'était un avant-gardiste qui a su mettre à

l'honneur les Saintes Maries de la Mer en donnant au village une autre

physionomie avec la création notamment de la mairie actuelle des Saintes en

1933 et son grand projet le casino qui l'a d'ailleurs fait chuté (...). Son autre ouvre majeure dont on parle peu, c'est la création de la

réserve de Camargue en 1927 car c'était un visionnaire et en sa qualité de Conseiller

Général, il a pu faire passer les idées de son grand ami le Marquis de

Baroncelli avec qui il partageait les mêmes opinions sur les us et coutumes de

la Camargue et la protection de ce territoire.

Enfin, Esprit

Pioch a permis aux gitans de pouvoir s'installer à l'intérieur des Saintes et

d'honorer ainsi leur Sainte "Sara" et renouer ainsi avec les

anciennes coutumes.

Je n'ai pas

connu mon grand-père mais à travers différents témoignages, je sais que c'était

un homme éloquent qui se battait pour ses idées et ses convictions profondes de

saintois! « (in blog Nicolas Koukas Patrimoine

Mondial de l’Humanité- internet)

Folco et

Esprit, des hommes faits pour s’entendre, mais pas toujours compris.

En février 1935 Folco est gravement malade et ne se

remet pas de la mort de son épouse survenue le 8 août 1936. A nouveau en 1938.

En février 1939 c’est la fin de la manade. En 1940, les troupes nazies arrivent

en zone libre et en 1942 elles s’installent dans son mas du Simbeu. Expulsé le

17 février 1943 il s’installe dans le village des Saintes. Il décède le 15

décembre 1943 à Avignon. Le Simbeu est détruit en 1944 par les troupes

allemandes lorsqu’elles partent.

Le 21 juillet 1951, les cendres du

« Marques » sont transférées dans un tombeau à l’endroit même où se

trouvait le mas du Simbèu. Lors de ce transfert, alors que le convoi funèbre

longe les prés, les taureaux de son ancienne manade se regroupent et suivent

lentement le cortège, comme accompagnant leur maître une dernière fois.

Ainsi, selon

sa volonté :

« Lorsque je serai mort, quand le temps sera

venu, amenez mon corps dans la terre du Simbeu, ma tête posée au foyer de ma

vie, mon corps tourné vers l'église des Saintes, c'est ici que je veux

dormir.", le Marquis repose sur les lieux de son dernier mas.

Quelques mots sur son

frère Jacques de Baroncelli.

Marie Joseph Henri

Jacques né le 25 juin 1881 à Bouillargues dans le Gard. Il décède à Paris en

janvier 1951. 9ème baron de Baroncelli-Javon en 1943, puis marquis.

D’abord rédacteur en chef du journal l’Eclair, puis le cinéma l’appelle. Il

sera réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français. On lui doit des

films « engagés » pour l’époque tels que le Père Goriot, (1921),

et la Duchesse de Langeais

(1942), d'après le roman d'Honoré de Balzac, en collaboration avec Jean

Giraudoux. Mélodrame avec Nitchevo,

Feu Veille d’armes, romantisme avec Pêcheur

d’Islande de Pierre Loti, Le Rêve

d’Emile Zola…. Un homme tout aussi engagé que son frère.

Sources :

www.camargue.fr/pages/histosm.htm- www.parc-camargue.fr/- - Musée du Roure Avignon –

France3-région.francetvinfo.fr -

ultimathera.free.fr cirques - lafautearousseau internet - blog

Nicolas Koukas Patrimoine Mondial de l’Humanité

- occitania-mediatéca-enciclopedica occitania/mediatheque archives

municipale de Marseille 33FI3436 - archives vétérinaires Toulouse - Jacques Bonamy Club a Cleda Bouillargues

ctlacledabouillargues.com - BNF - généanet

Thierry Engels,Pierre de Laubier, Hubert Delcroix..- Un Indien du Phare Ouest

pers.wanadoo.Fr/phareouest/folco - wikipedia.org/wikiFolco

–Lapetitecamargue.fr/histoire (Gisèle) -

Jean de vallière Le Chevalier de Camargue (internet) - Henriette Dibon Folco de Baroncelli 1982

édit René Nîmes - Palais du Roure Le Crépuscule du Marquis édit Palais du Roure

2013 - Robert Zaretsky Le Coq et le Taureaux 2008 -

Vincent Froehly L’Invention de la Camargue ou la véritable Histoire du Marquis de Baroncelli documentaire janv 2017

Supermouche Production- FrTélévision France 3Pôle Sud - photos flamands collection privée -

L’anecdote

qui suit, nous fait mieux comprendre ce que furent véritablement la nature

profonde et l'esprit du Marquis.

Un

jour, il fut convié à mener une abrivado à Baillargues, par les

« Blancs », soit les Royalistes. Mais, les « Rouges »,

c'est-à-dire les Républicains, firent tout ce qu'ils purent pour entraver cette

réjouissance.

Ainsi,

lorsque le Marquis, ses gardians et ses taureaux se présentèrent à l'entrée du

village, ils furent assaillis par une foule déchainée de « Rouges ».

Ceux-ci firent tant que les taureaux s'échappèrent.

Aidés

par les « Blancs », les cavaliers purent rassembler les bêtes ;

mais les « Rouges », une fois de plus, les empêchèrent

d'entrer ; tant et si bien, que « Rouges » et

« Blancs » finirent par se taper dessus les uns les autres.

Ce

fut la débandade générale.

Le

Marquis, excédé par cette querelle, se leva droit sur ses étriers, le trident

en main, et, s'adressant aux uns et aux autres, leur dit :

« Les taureaux ne sont ni rouges ni blancs ;

ils sont noirs !!! Alors, vous les voulez ou vous ne les voulez pas

? ».

Cette

sentence fit l'effet d'un tonnerre du diable. Tous, stupéfaits s'arrêtèrent

bouche-bée. Puis, surprise passée, les antagonistes, rassemblés dans une même

foi, assistèrent à l'abrivado en criant :

« Vive le Marquis !!! ».

Read more at http://www.ctlacledabouillargues.com/pages/content/folco-de-baroncelli-la-camargue-son-destin.html#YiW0gQBmELygwQpx.99

• Tout

ce qui est Racines est bon

Sount mort li bastisséire, mai lou temple es basti"

(Frederic Mistral)

(Sont morts les bâtisseurs mais le temple est bâti)